La Nuit des chercheurs 2025 à la bibliothèque du Frac : #1

Le 26 septembre, notre bibliothèque était à l’honneur lors de la Nuit des chercheurs, avec plusieurs interventions des équipes de recherche de l’Université Marie et Louis Pasteur et également trois présentations par notre bibliothécaire d’artistes représentés dans nos collections.

Afin de résonner avec cet événement, dont le thème cette année était « les chercheurs donnent de la voix », nous avons sélectionné plusieurs artistes sonores dont le travail a pu rencontrer celui des scientifiques, pour des raisons techniques ou par intérêt pour la science. Le public a pu découvrir leur travail à travers des écoutes, des livres et des documents d’archive.

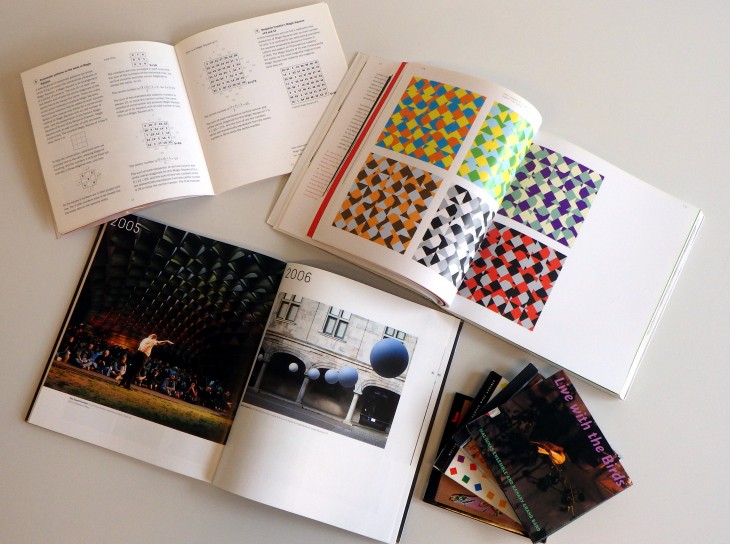

Paul Panhuysen, artiste de la collection, se passionnait pour certains phénomènes mathématiques tels que les suites de Fibonacci et les carrés magiques de Benjamin Franklin. Il a mis en œuvre ces calculs tant dans la peinture abstraite que dans les expérimentations sonores, parfois sous la forme de jeux permettant aux spectateurs d’expérimenter eux-mêmes ces concepts. Les œuvres sonores peuvent prendre la forme de composition musicales où les tonalités et les durées des sons se basent sur les séries mathématiques, mais également celle d’installations sonores dans l’espace, à base de cordes tendues et de résonateurs.

Cet artiste, pour qui la portée sociale de la pratique artistique était un sujet de première importance, était également le directeur de la fondation Het Apollohuis, qui accueillait des concerts, des expositions, et publiait des livres sur de nombreux artistes amis et collègues de Paul et Hélène Panhuysen. Cette dimension sociale se retrouve dans son travail avec les oiseaux, avec qui il vivait et interagissait dans le cadre d’installations et de concerts où les oiseaux étaient invités à réagir aux sons produits par les humains, ou à leurs propres chants, enregistrés et rediffusés par des dispositifs électroniques.

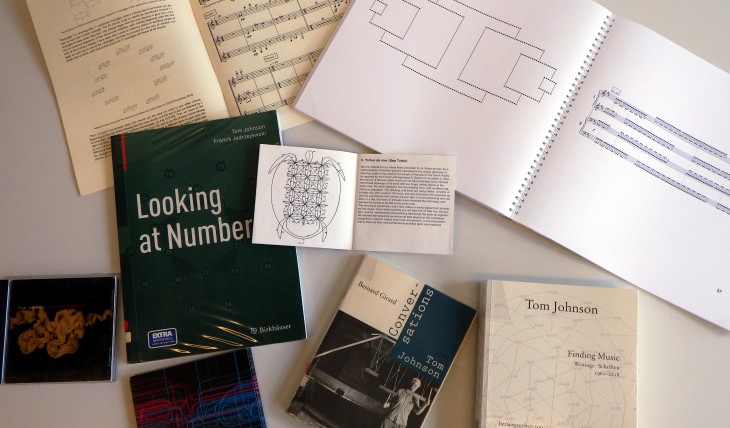

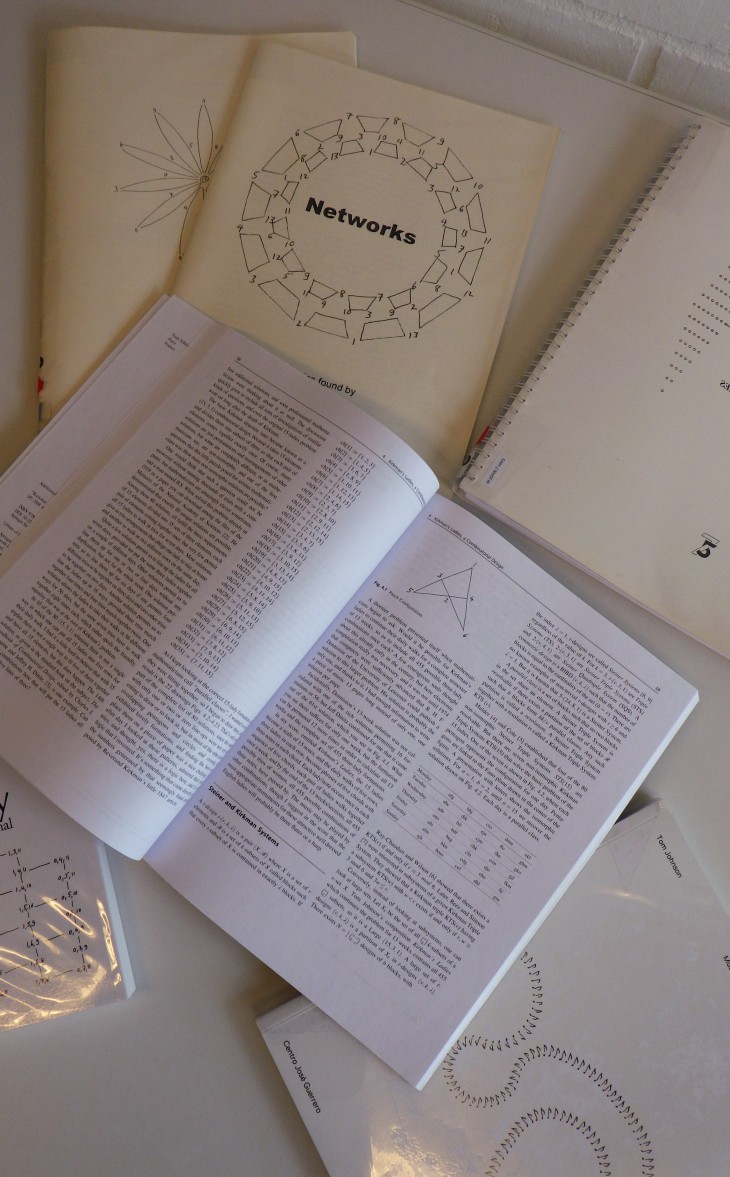

Tom Johnson, également artiste de la collection du Frac Franche-Comté, était tout autant intéressé par les suites mathématiques. Il en a fait le dénominateur commun de toute son œuvre. Compositeur mais aussi théoricien spécialiste des musiques d’avant-garde du XXe siècle, il présente ses partitions sous forme de dessins mathématiques qui matérialisent des suites et des systèmes de combinatoires, telles les « comptines mathématiques » bien connues des mathématiciens indiens. Il s’agit de problèmes posés sous la forme de petites histoires du quotidien, qui peuvent constituer des jeux de réflexion mais aussi le socle de problèmes mathématiques complexes aux nombreuses applications pratiques. Tom Johnson, pour mener à bien ce travail de recherche et de création, s’est entouré de mathématiciens qui l’ont aidé à comprendre les concepts, à en découvrir d’autres… Notamment avec Franck Jedzrejewski, avec qui il a écrit le livre Looking at Numbers.

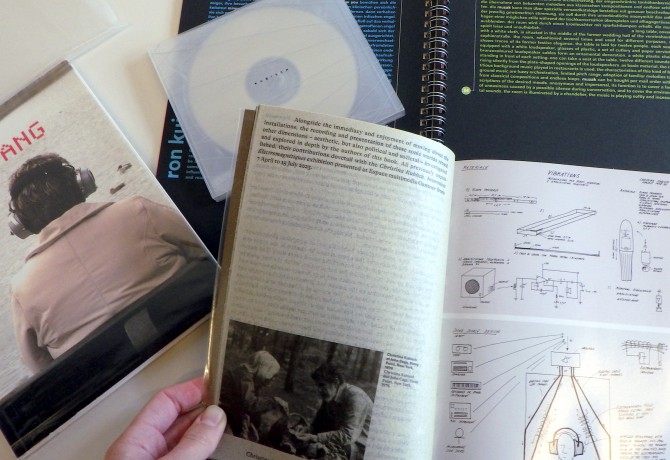

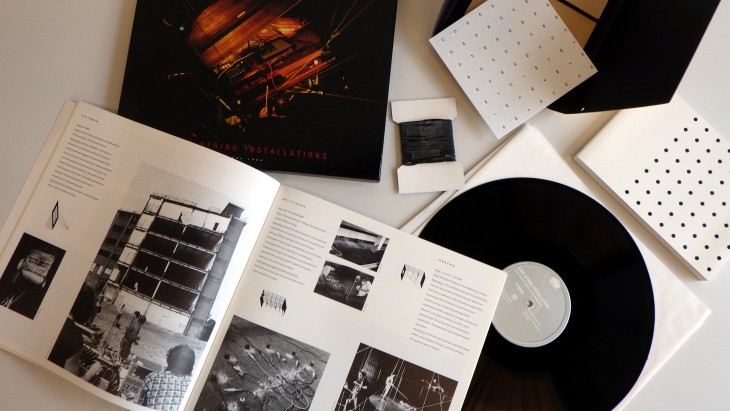

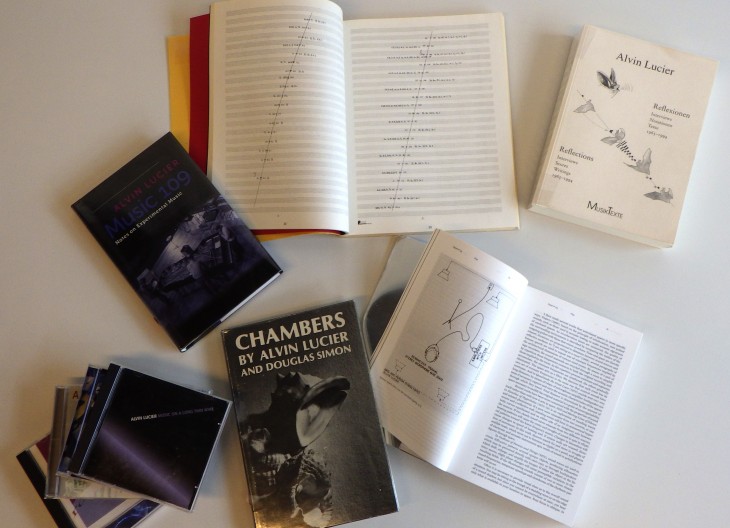

Alvin Lucier, dont on a pu voir le travail au Frac Franche-Comté en 2013 lors de l’exposition Sound Houses #1, a tout d’abord une formation de percussionniste et de chef d’orchestre dans une université américaine. Dans les années 1960, aux États-Unis, les compositeurs sont marqués par la présence de John Cage, mais aussi très tournés vers l’Europe, ses traditions intellectuelles et leurs développements récents. Lors d’un voyage qui le mène en Italie et en Allemagne, à Darmstadt, Alvin Lucier découvre le Poem for Tables, Chairs, Benches, etc. de La Monte Young, l’art et la pensée de David Tudor, le mouvement Fluxus, et réalise qu’il est bien plus touché par ces approches que par celles de Stockhausen ou Boulez. Il revient aux États-Unis en plein questionnement lorsqu’il est approché par un chercheur de son université, ancien scientifique de l’armée de l’air, qui souhaite mettre à disposition d’artistes un dispositif qu’il a développé pour étudier les problèmes d’évanouissements de pilotes de chasse épileptiques. C’est grâce à cette rencontre qu’Alvin Lucier écrira Music for Solo Performer, une œuvre emblématique où le compositeur, muni d’électrodes pour capter ses ondes cérébrales, tente de se plonger dans un état de méditation pour déclencher les « ondes alpha » qui se produisent lorsqu’un dormeur est en train de rêver. Les câbles sont reliés à un dispositif électrique qui leur permet de faire résonner de multiples instruments à percussion disposés dans l’espace autour de lui. À partir de cette expérience de révélation de sons inaudibles et insoupçonnables, c’est tout un univers qui s’ouvre au compositeur, qui explorera ensuite les ondes électromagnétiques de l’ionosphère, les systèmes de communication des dauphins et des chauves-souris, ou encore les phénomènes acoustiques suscités par le dialogue entre le son et l’espace.

À ce titre, son œuvre emblématique I Am Sitting in a Room est exemplaire de simplicité et d’effectivité. L’interprète, là aussi assis au milieu d’une pièce, lit un texte qui explique le processus de l’œuvre : pendant qu’il lit à haute voix, il s’enregistre à l’aide d’un micro placé dans l’espace ; puis cet enregistrement est diffusé sur des enceintes dans ce même espace, tout en étant enregistré par le même micro ; ce deuxième enregistrement est diffusé et enregistré simultanément, et ainsi de suite. Très rapidement, le son de la voix se modifie : la réverbération s’amplifie de plus en plus, certaines tonalités étant davantage amplifiées que d’autres, et il en résulte au bout d’un certain temps une nappe sonore mouvante où les paroles se noient progressivement dans leur propre résonance. L’œuvre se termine lorsque les paroles ont totalement disparu.

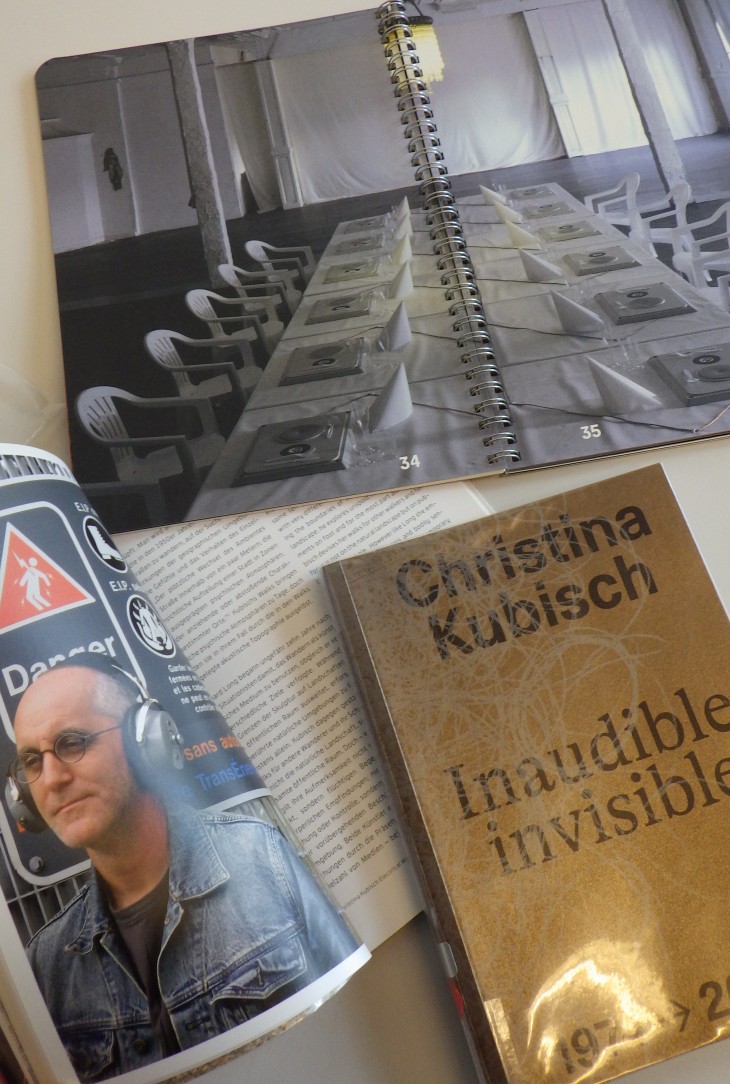

Ce type de recherche n’est pas resté sans suites et de nombreux artistes se sont passionnés eux aussi pour ces phénomènes. C’est le cas de certains artistes de la collection du Frac tels que Christina Kubisch, qui révèle grâce à des dispositifs techniques les champs magnétiques produits par certains appareils qui nous entourent au quotidien (distributeurs de billets, portiques de sécurité…), Dominique Blais qui matérialise l’immatériel dans ses installations visuelles et sonores, ou encore Matthieu Saladin qui, outre son travail artistique dans le champ des arts sonores, est également théoricien et a, à ce titre, écrit un ouvrage sur Alvin Lucier.

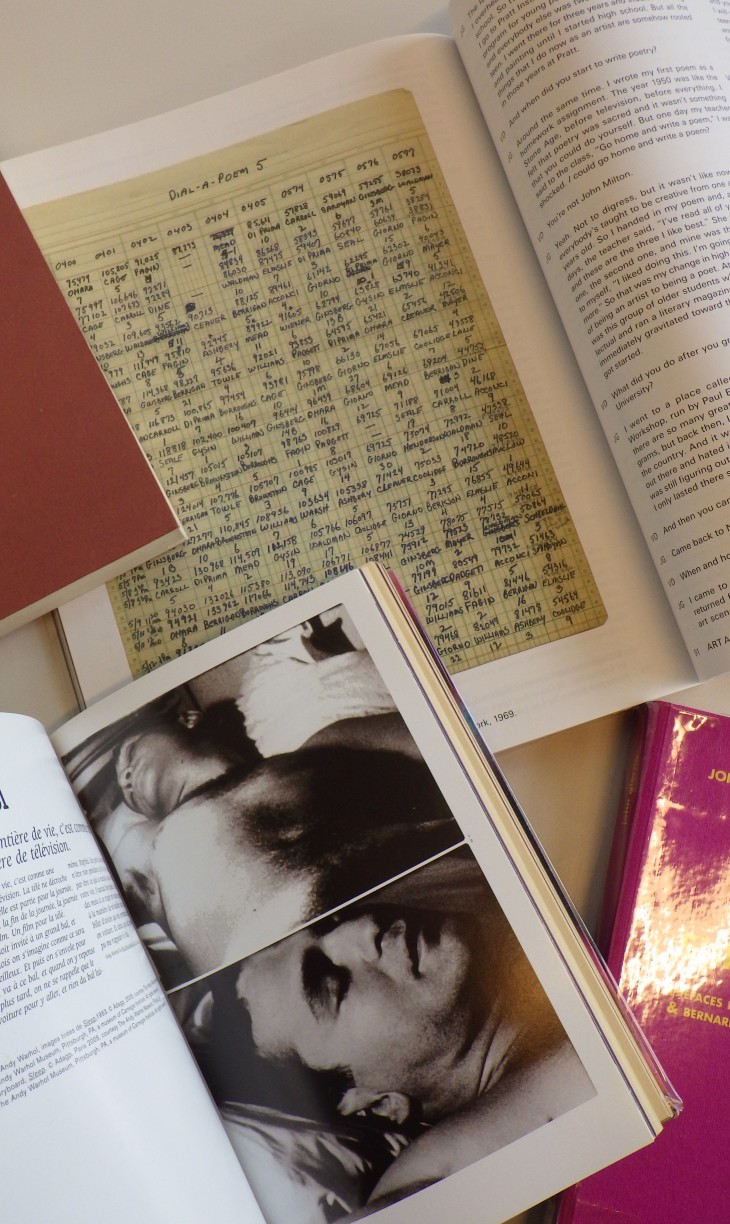

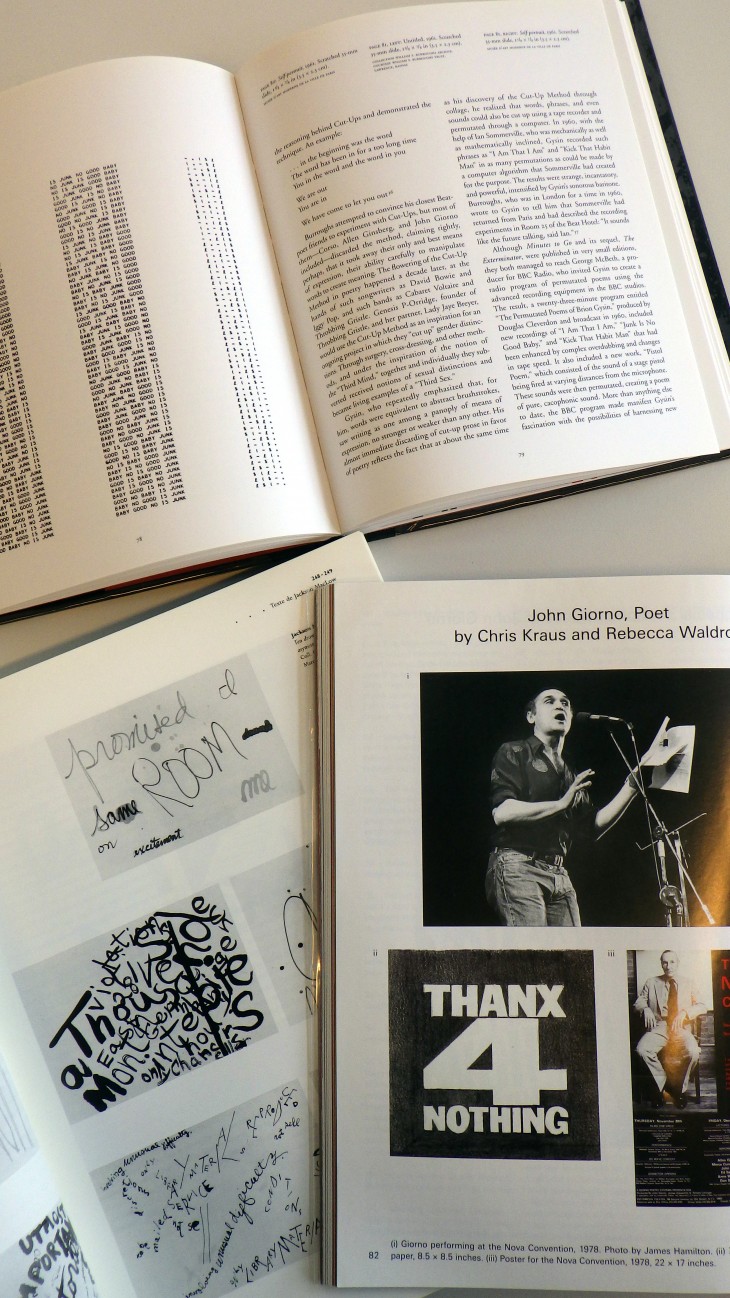

John Giorno a de manière générale une approche très différente : poète de l’underground new-yorkais, rendu célèbre par sa présence à l’écran dans le film Sleep d’Andy Warhol, il est surtout connu pour ses slogans poétiques colorés et son activisme au sein d’un milieu artistique fortement touché par le Sida dans les années 1980. Son label « John Giorno Poetry Systems » lui a permis de lever des fonds pour les malades et leurs proches par le biais de ventes de disques et de concerts de charité. Dans les années 1960, inspiré par une conversation téléphonique avec William Burroughs, il crée une œuvre révolutionnaire à l’époque : Dial-a-Poem, un système de répondeur à grande échelle conçu avec l’aide d’ingénieurs en téléphonie, qui permettait à tout un chacun de téléphoner à un numéro dédié et d’entendre au bout du fil un poème tiré au sort parmi plusieurs dizaines, sélectionnés par John Giorno parmi ses amis poètes (et aussi musiciens) : Brion Gysin, Jackson MacLow, Philip Glass, Bernard Heidsieck, Diane Di Prima, Diamanda Galas… Les répondeurs de type « téléphone rose » et autres centrales d’appels commerciaux n’existaient pas à l’époque et c’était une grande première d’utiliser ainsi le réseau de téléphone public.

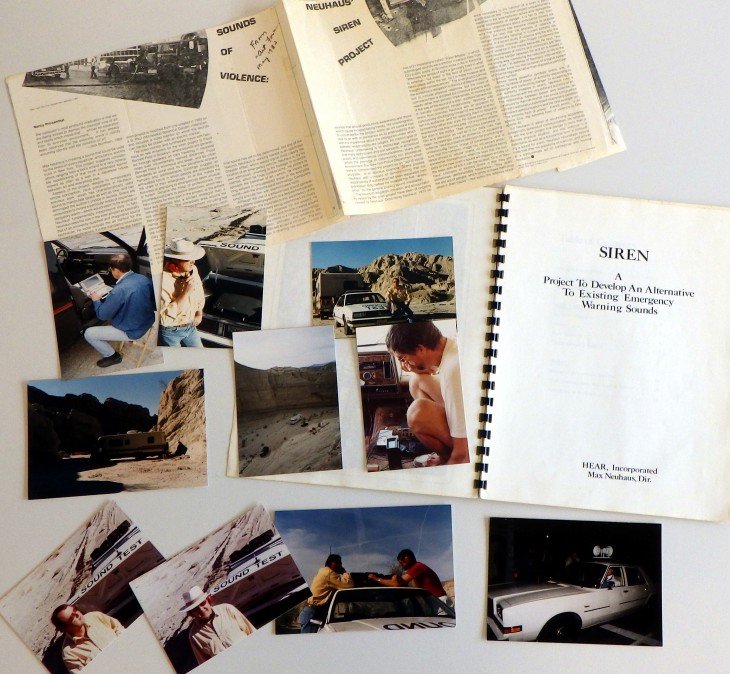

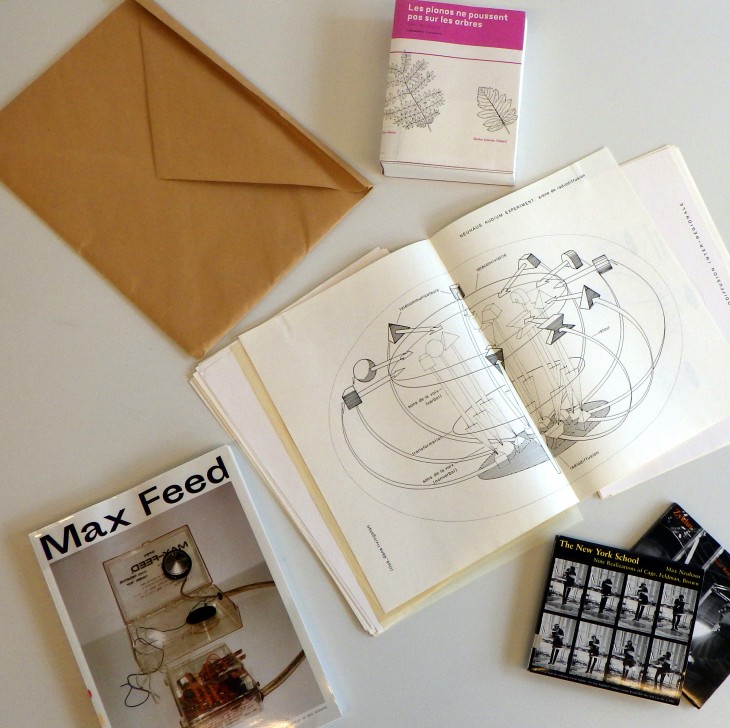

Cette volonté de détourner les réseaux de communication existants avant que l’heure n’en soit venue, on la retrouve aussi chez Max Neuhaus. Cet artiste pionnier de l’installation sonore a tout d’abord une formation de percussionniste spécialisé en musique contemporaine. Il interprète notamment la virtuose pièce Zyklus de Stockhausen, qui lui donne du fil à retordre puisque l’instrumentise, pour pouvoir interpréter correctement la pièce, doit déployer des trésors d’inventivité pour constituer physiquement l’instrument voulu par le compositeur. Cette attention pour le rapport entre le timbre du son et sa mise en espace sera ensuite un préoccupation majeure pour Neuhaus qui abandonnera totalement la musique pour se consacrer purement au son en tant que matériau. Ses œuvres les plus connues sont des volumes sonores dissimulés dans l’espace public, telle la célèbre pièce Times Square, mais il a également travaillé dès les années 1960 autour de la radio avec des pièces comme Drive-in Music (exclusivement audible sur autoradio dans le périmètre de l’installation) ou Public Supply et Radio Net (formes pionnières de « radio libre », les auditeurs étant invités à téléphoner et à produire des sons librement à l’antenne sans intervention des animateurs). Dans les années 1990, il souhaite étendre cette expérience au monde entier et imagine un dispositif, Audium, qui permettrait aux gens de tous pays de se connecter via des cabines téléphoniques pour dialoguer ensemble via la machine en s’affranchissant des différences entre les langues, l’intonation commune à tous les langages devenant le vecteur de la communication après être passée par divers filtres et traitements électroniques propres à son dispositif. Cette pièce ne vit malheureusement pas le jour ; on peut dire aujourd’hui qu’elle préfigurait en quelque sorte la communication par internet…

Max Neuhaus a également mis ses talents d’ingénieur au service de deux inventions qui resteront à l’état de prototype : un réveil qui tire le dormeur du sommeil grâce à un son dont le volume monte imperceptiblement pour ensuite s’arrêter net (c’est donc la survenue du silence qui réveille !) et un système d’alarme pour véhicules d’urgence permettant aux automobilistes circulant dans la zone de détecter où se situe le véhicule prioritaire et dans quelle direction il se dirige. Pour ce faire, il a du expérimenter avec des vraies voitures équipées de sirènes dans un canyon tortueux afin de percevoir et d’analyser le comportement du son se reverbérant sur les parois… Ces documents ont été présentés au Frac en 2016 lors de l’exposition Max Feed, après laquelle Max Neuhaus a intégré la collection du Frac avec une rare œuvre pouvant s’adapter à différents lieux et plusieurs dessins.